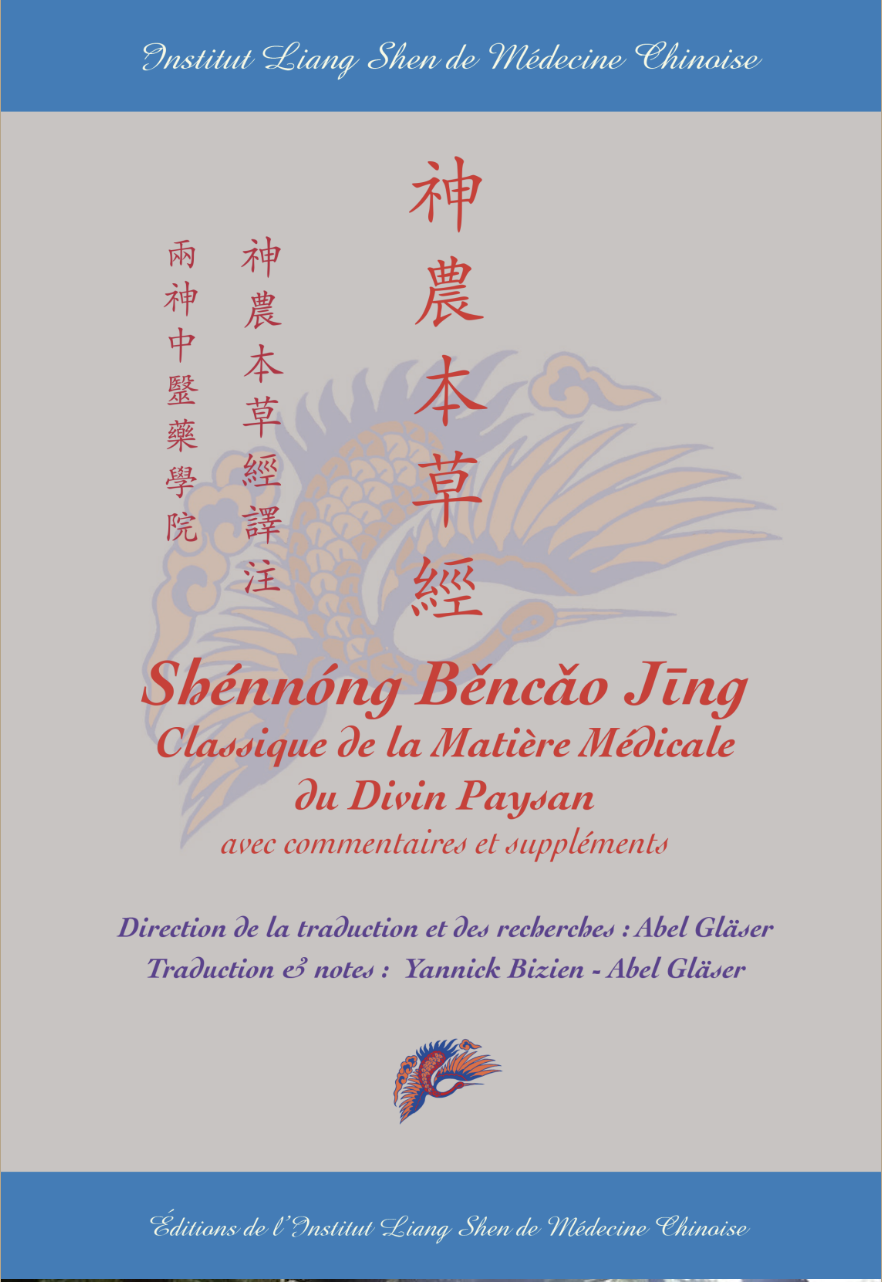

Classique de la Matière Médicale du Divin Paysan avec commentaires et suppléments.

Cet ouvrage est en rupture de stock. IL N’EST PLUS DISONIBLE pour le moment.

Une deuxième édition corrigée et augmentée verra le jour à l’avenir.

Ne nous demandez pas quand il sera disponible, vous n’êtes ni chez votre magasin de bricolage du coin ni chez Mac Do ; il s’agit d’un ouvrage scientifique, la correction et l’amélioration de la traduction de ce texte peut prendre plusieurs années.

Traduction et notes : Yannick Bizien & Abel Gläser

Editions de L’Institut Liang Shen de Médecine Chinoise, juin 2018

Format : 200 X 270mm – 1048 pages – Cousu collé.

Couverture souple, laminée brossé alu

ISBN : 978-2-8399-2381-1

Note explicative du directeur de la traduction et des recherches

Le présent livre est une traduction de l’ouvrage intitulé Shénnóng Běncǎo Jīng (神农本草经 / 神農本草經), écrit en chinois à la fin de la dynastie Han (206 av. J.-C. – 220).

Toute traduction est un tour de force pour parvenir à faire passer du sens au lecteur sans pour autant abandonner la forme du texte original. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de traduire du chinois classique vers le français, et encore plus vrai quand il s’agit de chinois médical classique. Car il ne faut pas seulement faire passer du sens mais également permettre que ces connaissances soient pratiquement applicables sur des patients par les cliniciens et futurs cliniciens contemporains. Cela dit, si tour de

force il y a, il doit se faire dans la rigueur et lafinesse d’une recherche approfondie, faute de quoi il est impossible d’accomplir cette tâche sincèrement.

La version principale que nous avons utilisée pour cette traduction est la versiondu Shennong Bencao Jing de Ma Ji-xing (马继兴), qui a pour titre Shennong Bencao JingJizhu (神農本草經輯注), publiée en 2013 à Beijing en Chine. Nous avons également utilisé la version du Shennong Bencao Jing de Gu Guan-guang (顾观光) pour comparaison et vérification.

Par ailleurs, nous avons aussi consulté les versions présentées dans le Mingyi Bielu (名医别录) de Tao Hong-jing (陶弘景) (456-536), dans le Qianjin Yifang(千金翼方) de Sun Si-miao (孙思邈) (541-682), dans le Xinxiu Bencao (新修本草) (aussiappelé Tang Bencao (唐本草)) de Su Jing (苏敬) (599-674) & co. et dans le Zhenglei Bencao(证类本草) de Tang Shen-wei (唐慎微) (1056-1136). Etant donné que la version originale du Shennong Bencao Jing (noté de manière simplifié Bencao Jing par la suite) ne nous est pas parvenue, nous avons uniquement une idée du texte original par le biais de textes postérieurs qui relatent tout ou une partie de son contenu. Ainsi, il existe de nombreux arrangements différents du texte, surtout concernant l’ordre de présentation des substances médicinales. Nous avons fait le choix de nous baser sur l’ordre donné par Ma Ji-xing. Le Professeur Ma Ji-xing, né en 1925, en plus d’être un historien célèbre en Chine, est un des fondateurs du domaine d’étude de la littérature en médecine chinoise (zhong yi wen xian xue 中医文献学). Il est l’auteur de nombreux travaux concernant des textes anciens retrouvés lors de fouilles archéo- logiques effectuées ces quelques dernières dizaines d’années. Nous pouvons citer ses travaux sur les livres antiques du tombeau de Ma Wang (ma wang dui gu yi shu 马王堆古医书), les livres antiques de Dun Huang (dun huang gu yi shu 敦煌古医书), etc.

Ainsi, le texte que nous présentons est formé par quatre rouleaux. Le premier rouleau constitue la préface du Bencao Jing. Le deuxième rouleau comprend les 120 produits de la première catégorie (shang pin 上品). Ce sont des substances non toxiques, que l’on peutadministrer en grande quantité et durant de longues périodes. Le troisième rouleau comprend les 120 produits de la deuxième catégorie (zhong pin 中品). Ce sont des substances non toxiques oulégèrement toxiques que l’on peut utiliser pour enrayer les maladies ou tonifier les déficiences. Le quatrième rouleau comprend les 125produits de la troisième catégorie (xia pin 下品). Ce sont des substances souvent toxiques, voire très toxiques. On s’en sert pour expulser le qi pervers, le froid, la chaleur et les masses accumulées, afin de traiter les maladies.

Pour chaque catégorie de produits, sont d’abord présentées les substances d’origine végétale (racines, rhizomes, tiges, fleurs), puis les fruits et les graines, ensuite les substances minérales et, pour finir, les substances animales (animaux terrestres, animaux aquatiques et insectes). Cependant, parfois, cet ordre n’est pas respecté strictement.

Au niveau de l’aspect pratique et formel de la traduction, nous avons, dans la mesure du possible, traduit tous les termes chinois en français, à l’exception des termes comme yin (阴), yang (阳), qi (气), taiyang (太阳), yangming (阳明), etc. Ce sont des termes qui, à notre sens, ne nécessitent pas de traduction. Celle-ci s’avérerait hasardeuse et restrictive au niveau sémantique, ils ont donc été conservés en pinyin (transcription phonétique de la langue chinoise en écriture latine). De plus, tout étudiant ou praticien en médecine chinoise est généralementfamiliarisé avec ces notions-là. Ainsi, cela ne devrait pas poser de problème à la lecture. Les noms des herbes1 de la pharmacopée chinoise ont également été conservés en pinyin pour les mêmes raisons.

Les noms des substances médicinales sont toujours écrits en italique et en minuscule (ex. : « wuweizi », « ganjiang »). Une annexe en fin d’ouvrage donne les correspondances entre les noms des substances médicinales en pinyin, le nom en chinois et leurs noms latins.

Les noms des formules de pharmacopée chinoise ont été écrits en italique avec une majuscule à chaque mot (ex. : « Gui Zhi Tang », « Da Cheng Qi Tang »). Parfois, lorsqu’un terme est ambigu, que son sens n’est pas clair, ou alors par souci pédagogique, le terme en français est suivi, entre parenthèses, du pinyin et du chinois (ex. : « les cinq mouvements (wuxing 五行) », « le métal sec de yangming (yangming zaojin 阳明燥金) »). Le pinyin sera toujours écrit en italique dans le texte. La langue chinoise est d’un caractère succinct, elle économise les mots. Il faut avoir à l’espritqu’il y a plus de 2000 ans, les techniques d’écriture demandaient beaucoup de temps. Les érudits de cette époque ne s’amusaient pas à noircir du papier pour le plaisir, ils économisaient lescaractères. Ainsi, lors de la traduction en français, il a fallu parfois rajouter des termes pour que la phrase soit compréhensible et qu’une certaine syntaxe puisse en émaner. Lorsque des termes, qui n’étaient pas sémantiquement compris dans le texte en chinois, ont été rajoutés, ils ont été mis entre crochets sans italique (ex. : « Les 120 substances médicinales de la première [catégorie]correspondent aux [substances] monarques (jun君) », « (…) du triple foyer et des liaisons de l’enveloppe [du cœur] (bao luo 包络) »).

Pour chaque substance médicinale présentée, nous donnons d’abord le nom de la substance en pinyin avec les tons, puis les caractères chinois la désignant. Dans un souci didactique, nous avons ajouté, le cas échéant, les noms en pinyin et en chinois qui sont utilisés communément de nos jours (exemple : Chìjiàn赤箭 / Tiānmá 天麻). À la suite, nous avons noté le ou les noms binominaux correspondant à la substance médicinale, précédés du terme latin pour désigner la partie utilisée dans le végétal, l’animal ou le minéral (exemple : Chìjiàn赤箭 / Tiānmá 天麻 (herba et rhizoma Gastrodia pubilabiata / Gastrodia elata)).

Dans la mesure du possible, nous avons insérés le nom vernaculaire français des substances médicinales, entre crochets, à la fin du texte du Bencao Jing, juste avant le lieu ou on trouve la substance médicinale en question (exemple : « [Le Chrysanthème d’automne et le Chrysanthème d’Inde] poussent près des rivières et des marais et dans les champs sauvages », «[Le Cannelier de Chine] pousse dans les montagnes, les vallées et près des rochers sur les falaises »). Puis, vient le texte décrivant les caractéristiques et les fonctions de la substance étudiée, d’abord en chinois, en dessous en pinyin avec les tons et, pour finir, la traduction en français.

Nous avons fait le choix d’écrire le texte original en chinois simplifié, et non pas en chinois non-simplifié. La première raison est que, de nos jours, en République Populaire de Chine, quasiment tous les textes classiques publiés sont écrits en chinois simplifié. La deuxième raison est que les caractères non-simplifiés (que l’on utilise par exemple encore à Taiwan ou à Hongkong) ne sont pas non plus tout à fait les mêmes que ceux utilisés pour écrire les textes originaux du Shennong Bencao Jing, du Huangdi Nei Jing, du Shanghan Lun etc. La simplification des caractères comme on les connait actuellement en Chine continentale, et qui a commencé au début du XXe siècle, n’est en réalité pas la seule simplification d’écriture des caractères chinois au cours de l’histoire de l’empire du milieu. Si l’on compare les soit-disants caractères non-simplifié contemporains avec l’écriture ossécaille (jia gu wen 甲骨文) (aussi appelée caractères oraculaires) utilisée en Chine du XVe siècle au Xe siècle av. J.-C., avec les caractères sur bronze (jin wen 金文) de la dynastieZhou (1046 – 256 av. J.-C.), avec l’écriture en grand style sigillaire (da zhuan 大篆) utilisée avantla dynastie Qin (221 av. J.-C. – 206 av. J.-C.), ou avec l’écriture en petit style sigillaire (xiaozhuan 小篆), qui est un style de caractères chinois unifiés entrepris sous le règne de Qin Shi Huang (秦始皇) en 221 av. J.-C., on s’apercevra qu’il y a tout de même encore beaucoup dedifférences. Ainsi, nous avons fait le choix de la simplicité. Le néophyte en sinologie s’en trouvera avantagé dans son étude de la langue chinoise par le bais de cet ouvrage.

Cependant, il est éminemment conseillé aux personnes s’intéressant à la langue chinoise, et notamment à la médecine chinoise, de s’investir dans l’étude des caractères chinois anciens depuis l’écriture ossécaille (jia gu wen 甲骨文). Cela ne pourra que les aider à mieux appréhenderla sémantique de cette langue si immensément mystérieuse. Après la traduction du texte originel du Bencao Jing, nous avons ajouté, pour chaque substance médicinale, une quantité variable de traductions en français de commentaires et d’explications faites par des médecins célèbres au sujet des substances médicinales contenues dans le Bencao Jing. Ceci nous a paru indispensable pour permettre aux étudiants, aux thérapeutes et auxenseignants en médecine chinoise de pouvoir comprendre au mieux le contenu de ce texte, qui, très souvent, s’avère obscur et pourrait mener à des incompréhensions ou à de mauvaises interprétations. Evidemment, cela a considérable- ment alourdi le volume de cet ouvrage et la quantité de travail pour le préparer. En effet, pour chaque substance médicinale, nous avons sélectionné et compilé les commentaires les plus intéressants et les explications les plus pertinentes, issus de textes allant de la dynastie Han (200 av. J.-C-220) (c’est-à-dire de l’époque du Nei Jing) à la fin de ladynastie Qing (début du XXe siècle), que nous avons évidemment traduits en français. Au total, nous avons utilisé des citations d’ouvrages médicaux de plus de 70 médecins célèbres de l’histoire de la médecine chinoise pour agrémenter le texte du Bencao Jing.

Par ailleurs, nous avons inséré un grand nombre d’annotations pour expliquer les termesmédicaux et autres concepts utilisés dans le Bencao Jing. Étant donné que de nombreux termes reviennent plu- sieurs fois dans des passages de substances médicinales différentes, nous avons opté pour la création d’une appendice en fin d’ouvrage. Cela nous permettait de donner une explication plus exhaustive sans augmenter trop le volume des notes de bas de page sous la présentation de chaque substance médicinale. Ainsi, la plupart du temps, les notes de bas de page renvoient vers une note en appendice, où le terme est expliqué plus longuement. Dans cette appendice, nous avons très largement introduit des extraits du Su Wen, du Ling Shu, du Shanghan Lun, du Jingui Yaolüe,du Nan Jing, du Zhubing Yuanhou Lun, etc. que nous avons traduit en français, afin d’expliquer de nombreux termes médicaux.

En plus des 365 substances médicinales présentées par le Bencao Jing, nous avons ajouté 40 subs- tances médicinales en supplément. Ces substances médicinales en suppléments ne sont pas présentes dans le Bencao Jing à la base, mais nous avons pensé qu’il serait intéressant et utile pour le lecteur de les présenter aussi et de les détailler un peu selon le point de vue classique de la médecine chinoise. Par exemple, nous avons ajouté l’herbe cāngzhú (苍术) (rhizoma Atractylodis lancea) en supplément à l’herbe zhú (术) / báizhú

(白术) (rhizoma Atractylodis macrocephalae) car ce sont des herbes très proches, qui n’étaient apparemment pas aussi strictement différenciées anciennement. Nous avons ajouté l’herbe chēqiáncǎo (车前草) (herba Plantago asiatica / Plantago depressa) en supplément après l’herbe chēqiánzǐ (车前子) (semen Plantago asiatica / Plantago depressa), car il s’agit de deux parties différentes d’une même substance, et cheqiancao est communément utilisée de nos jours.De la même manière, nous avons ajouté àiyè (艾叶) (folium Artemisia argyi) après báihāo (白蒿) (herba Artemisia stelleriana), chìfúlíng (赤茯苓) (sclerotium Poria cocos rubra) et fúshén (茯神) (sclerotium Poriae cocos pararadicis) après fúlíng(茯苓) (sclerotium Poria cocos), sāngyè (桑叶) (folium Morus alba), sāngzhī (桑枝) (ramulus Morus alba) et sāngshēn (桑椹) (fructus Morus alba) après sāngbáipí (桑白皮) (cortex Morus alba), etc.

Abel Gläser, le 14 février 2018 à Koh Phangan.

1. Le terme « herbe » correspond à la traduction du terme « yao (药) » chinois. Ce terme, autant en français qu’en chinois, est un terme général, il englobe toutes les substances médicinales, pas uniquement les végétaux, mais aussi les substances animales, les insectes, les substances minérales, etc. Ce terme sera à comprendre ainsi pour l’ensemble de l’ouvrage.